Kolumne | Wenn der Sieg über Mathieu van der Poel Hass hervorruft, sind wir das Problem

RadsportMontag, 14 April 2025 um 9:10

Im Radsport zeichnet sich ein gefährlicher Trend ab. Eine Handvoll Zuschauer, die in den Farben ihres Idols gekleidet sind – oder eben nicht –, verhalten sich eher wie Hooligans als wie Fans. Mathieu van der Poel wird angespuckt. Urin wird auf ihn geworfen. Und bei der jüngsten Ausgabe von Paris-Roubaix flog ihm sogar ein voller Getränkebehälter ins Gesicht. Dies ist kein unglücklicher Vorfall mehr – es zeichnet sich ein Muster ab.

Wie kann so etwas passieren? Wie ist es möglich, dass sich jemand an einem Sonntagnachmittag auf dem Kopfsteinpflaster Nordfrankreichs postiert – nicht, um ein Rennen zu sehen, sondern um einen Fahrer zu verletzen?

Warum wir den Stylisten nicht länger gegen den Arbeiter ausspielen sollten

Wer sich die Wurzeln des Radsports in Flandern ansieht, wird dort keinen Hass finden – sondern Leidenschaft. Der Radsport ist tief in der flämischen Kultur verankert. An den Tagen der großen Klassiker versammeln sich Familien rund um den Tisch. Stundenlang wird gegessen, getrunken – und vor allem: geschaut. Die Rennen sind Ritual.

Doch genau dort, an diesen Tischen, entstehen Lager. Ganz buchstäblich. Auf der einen Seite sitzen die Anhänger von Wout van Aert, auf der anderen die Bewunderer von Mathieu van der Poel – auch wenn sie Belgier sind. Was als harmlose Stichelei beginnt, wird für manche bitterer Ernst. Die Vorliebe für einen Fahrer ist keine bloße Vorliebe mehr, sondern Identität. Und statt Wout- oder Mathieu-Fan zu sein, wird man zum entschiedenen Anti-Wout- oder Anti-Mathieu-Lageristen. Der Hass auf den anderen übernimmt die Kontrolle.

Auch in Sportbars und Kantinen kocht die Stimmung. Man lacht, wenn ein Fahrer stürzt. Man jubelt, wenn ein anderer eine Panne hat. Und unter der Oberfläche brodelt längst etwas, das mit Sport nichts mehr zu tun hat. Eine tief sitzende Frustration sucht ein Ventil – und findet es im Scheitern des Gegners.

Hinzu kommt, dass die flämischen Medien die Flammen schüren – oft, ohne es wirklich zu merken. Der größte Sportsender des Landes spielt seit Jahren mit dem schmalen Grat zwischen Stolz und Framing. „Van der Poel ist kein Niederländer“, heißt es dort. „Er ist einer von uns.“ José De Cauwer betont das immer wieder. Kaum hat Van der Poel zum dritten Mal in Folge Paris-Roubaix gewonnen, folgt prompt die ironische Bemerkung: „Und keinen Tag seines Lebens hat er in den Niederlanden gewohnt, lol.“

Ein Scherz? Sicher. Doch nicht jeder versteht ihn als solchen. Manche trifft er mitten ins Herz. Sie haben das Gefühl, dass die Rivalität zwischen dem Niederländer und dem Belgier damit weiter angeheizt wird. Und der Hass wächst.

Denn was Mathieu van der Poel verkörpert, steht oft im Kontrast zu dem Bild, das viele von Wout van Aert haben. Der eine ist der clevere Stylist, der andere der wortkarge, harte Arbeiter. Der eine strahlt Leichtigkeit und Eleganz aus, der andere Unglück und Tragik. Wer sich im Leben übersehen fühlt, erkennt sich leichter im Außenseiter. Und wer sich in seinem Helden wiederfindet, macht dessen Gegner zum Feind.

In dem Moment hört Sport auf – und etwas Giftigeres beginnt. Das reichlich fließende Bier beginnt nach etwas Fauligem zu riechen. Hass auf den anderen.

Weiterlesen

Kann sich das noch ändern? Vielleicht. Aber nicht ohne Mut.

Die Medien müssen ihre Sprache überdenken. Die Organisatoren müssen konsequenter handeln. Ehemalige Fahrer und Kommentatoren sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Und wir – die Fans – müssen wieder lernen, auf das Rennen zu schauen, nicht auf uns selbst.

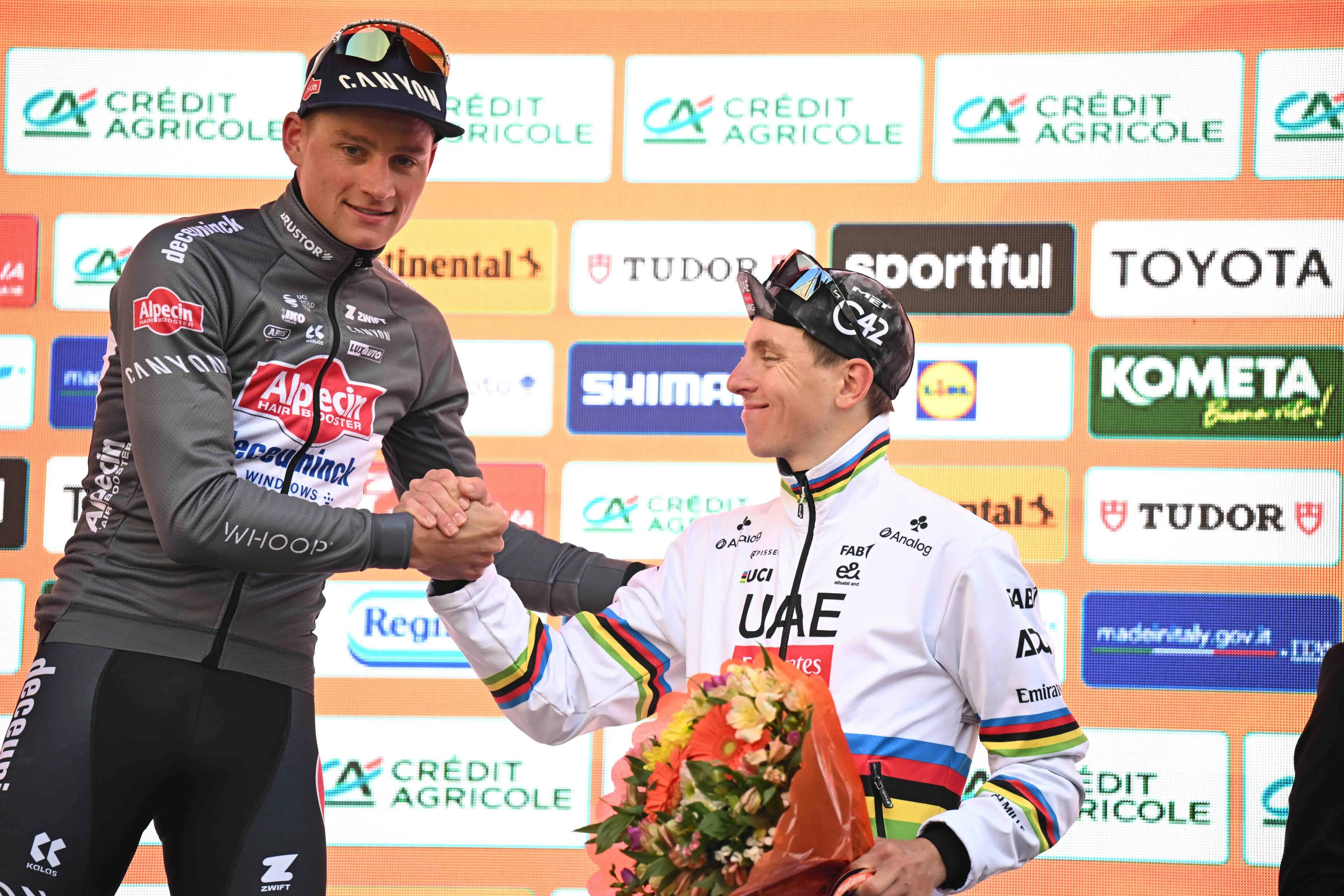

Denn wenn Tadej Pogacar gewinnt, herrscht Ruhe. Dann verstummt das Gezänk für einen Moment. Kein Spucken, kein Fluchen. Keine Familienfeier, die in Streit ausartet. Alle schweigen. Weil sich niemand verletzt fühlt. Weil niemand wirklich verloren hat.

Das ist der bittere Beweis dafür, was Sport manchmal vermag: Nur wenn ein Außenseiter gewinnt, finden wir Frieden. Pogacar siegt – und die Wut bleibt aus. Alle halten inne – wortwörtlich und im übertragenen Sinn.

Aber so darf es nicht bleiben.

Wenn Mathieu van der Poel gewinnt, sollten wir dasselbe empfinden wie bei einem Sieg von Pogacar: Freude. Ganz gleich, ob wir Flamen oder Wallonen sind. Bewunderung – ob Niederländer oder Franzosen. Respekt vor einem Fahrer, der bis ans Limit gegangen ist – egal, ob wir Slowenen oder Amerikaner sind. Kein Groll, kein Neid, keine reflexartige Empörung, nur weil „der Holländer“ wieder der Stärkere war.

Dieses Gift muss raus. Diese Engstirnigkeit, die es nicht erträgt, wenn ein anderer gewinnt. Dieser verkappte Nationalismus. Dieser Hass, der sich als Sportbegeisterung tarnt.

Denn beim nächsten Mal ist es vielleicht Wout. Oder wieder Pogacar. Oder jemand ganz anderes.

Aber solange der Sieg des einen automatisch bedeutet, dass der andere verliert – nicht in den Ergebnissen, sondern im Herzen –, dann ist es nicht der Sport, der versagt. Dann sind wir es.

Klatscht 2Besucher 2

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare

- Wann war Vingegaard denn Weltmeister? Außerdem legt der Artikel nahe, dass er die letzte Tour de France gewonnen hat, was nicht der Fall war - "lange erwartet.., historischer Sieg.." den letzten Erfolg erzielte Jonas mit dem Gesamtsieg der Vuelta 2025 . Sicherlich war die EM von den Dänen anders geplant, aber sie haben das Beste daraus gemacht.ando06-10-2025

- Für Lidl Trek wäre es eine gute GC Option. Ich hoffe nur für Lidl das er teamfähig sein kann, oder ihn Lidl dahingehend umerziehen kann. Radsport ist Teamsport, und da hat Ayuso bisher leider nicht überzeugt.Franke8630-08-2025

Loading